Il sistema industriale (ed in particolare il sistema dei trasporti e di approvvigionamento) è il settore più impattato dagli impegni derivanti dall’Agenda 2030-2050.

Nei prossimi tre decenni, infatti, le strategie di decarbonizzazione riguardanti il settore logistico dovranno auspicabilmente produrre effetti tangibili, unitamente a quelli derivanti dalle misure di adattamento al cambiamento climatico.

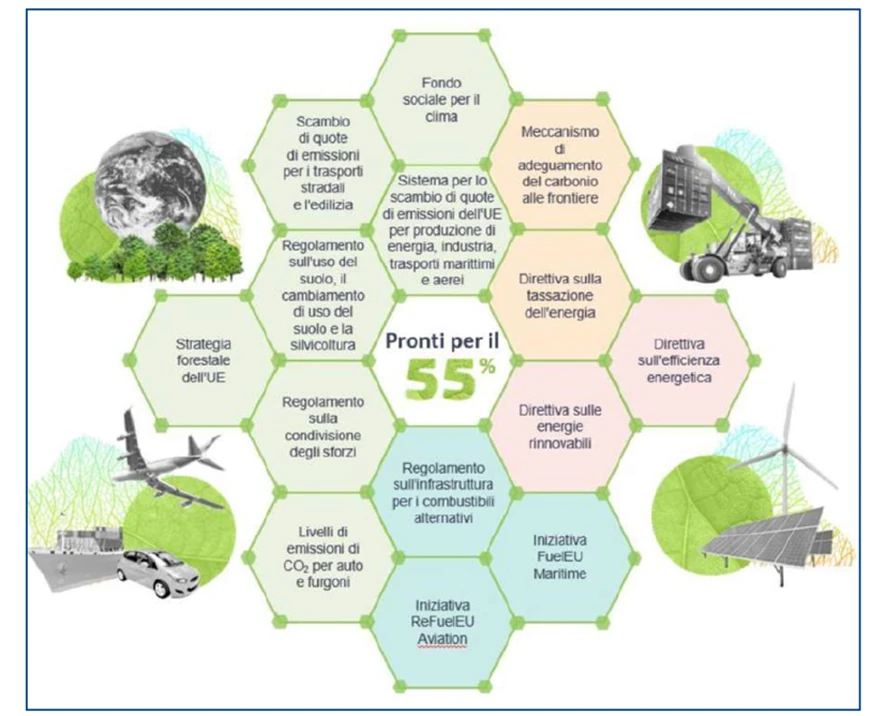

Come indicato nel Rapporto “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità” redatto dalla Commissione cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità sostenibili del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, “..gli obiettivi di decarbonizzazione fissati nello European Green Deal Climate Actions ed in particolare nel pacchetto Fit for 55 sono fissati in funzione della prossimità temporale (2030 – breve/medio termine e 2050 – medio/lungo termine) in cui verosimilmente possono essere realizzati e possono produrre effetti.

Schema del pacchetto Fit for 55 presentato dalla Commissione europea nel 2021

Nel medio/breve periodo (Fase I), rientrano tutti gli interventi che consentono di raggiungere entro il 2030 il target globale UE di riduzione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 come sistema Paese (e del 43.7%, rispetto al 2005, per quanto riguarda i trasporti).

Nel medio/lungo termine (Fase II), rientrano invece gli interventi che consentono una riduzione, entro il 2050, delle emissioni nel settore dei trasporti e mobilita di almeno il 90% rispetto al 1990, e quant’altro in più necessario per raggiungere complessivamente come Paese l’obiettivo di zero emissioni nette al 2050”.

Poiché il trasporto stradale è responsabile per il 93% delle emissioni di gas-serra del settore dei trasporti domestici, gli interventi di mitigazione relativi ai sistemi di trasporto di persone e merci sono sicuramente prioritari.

Il raggiungimento di questo scenario richiede interventi significativi sui due settori chiave:

- il potenziamento di tutti i sistemi di trasporto alternativi all’autovettura privata, in modo da poter soddisfare un forte incremento di domanda derivante dalla significativa riduzione del parco circolante e possibilmente anche da un uso minore dell’autovettura privata anche da parte di coloro che possederanno una vettura elettrica

- l’aumento dell’efficienza energetica e la decarbonizzazione dei vettori energetici, incluso il loro sistema di produzione, distribuzione e stoccaggio, in modo da sostenere la progressiva riduzione delle emissioni di tutti i servizi (passeggeri e merci) e le modalità di trasporto.

Nel citato Rapporto è raccomandato quindi di “intervenire per incentivare la transizione del parco veicoli verso tecnologie a basse emissioni, inquadrando questo in un contesto di sviluppo che sia capace anche di ridurre il parco circolante in termini assoluti. La sostituzione dei veicoli tecnologicamente obsoleti (e soprattutto l’aliquota tuttora presente di veicoli Euro 0-4, quindi con livelli alti di emissioni di inquinanti locali) può e deve avvenire in modo tale da favorire la crescita di domanda di veicoli a basse emissioni dirette (sia in termini di CO2 che di inquinanti locali) che utilizzano anche vettori energetici decarbonizzati.

Il primo target dovrebbe essere la riconversione dei veicoli commerciali leggeri (che operano in ambito urbano)”.

Nel caso delle auto, l’obiettivo e quello di raggiungere almeno a 6-8 milioni di autoveicoli che dovrebbero essere prevalentemente BEV e in percentuale minore PHEV (extended range) al 2030. A questa quota di mercato va anche aggiunta la transizione verso l’elettrico dei motocicli e l’introduzione di veicoli destinati a servire la micromobilità. Questo non vale solo per gli spostamenti passeggeri ma anche per la distribuzione urbana delle merci.

Questa trasformazione deve essere supportata dallo sviluppo in tecnologie per i veicoli e per la rete di distribuzione e stoccaggio. Entro il 2030 e necessario sviluppare una rete diffusa di punti di ricarica elettrica, con accesso sia privato che pubblico, articolati soprattutto in bassa/media potenza in ambito urbano ed alta potenza lungo le maggiori arterie stradali.

Per il trasporto delle merci, nel medio/breve periodo, interventi assolutamente prioritari a livello extraurbano, sono rappresentati dal miglioramento, razionalizzazione e potenziamento mirato della rete ferroviaria, soprattutto per sostituire nelle tratte medio/brevi il trasporto aereo e per garantire l’accessibilità a porti e aeroporti.

Sempre nel Rapporto viene evidenziato che “Gli interventi nel medio/lungo periodo sono in larga parte legati ai risultati che emergeranno dalle sperimentazioni e dimostrazioni avviate nel medio/breve periodo e pertanto soggetti a qualche incertezza.

Nel settore dei trasporti terrestri è prioritaria la finalizzazione di una transizione verso l’elettrico. L’integrazione di uso di idrogeno ed altri vettori energetici decarbonizzati possono rivelarsi anche importanti laddove l’elettrificazione diretta o l’uso di batterie non fosse possibile, competitiva o appropriata. Questo è più probabilmente il caso del trasporto aereo e marittimo su lunghe distanze. Altre situazioni che continuano a richiedere sforzi di ricerca riguardano casi in cui ci possono emergere difficolta con la necessita di ottimizzazione del sistema energetico, specie rispetto ad esigenze di stoccaggio energetico stagionale”.

L’evoluzione della crescita della vendita al dettaglio on line e la necessita di consegne a domicilio e anche a seguito del periodo di lockdown, ha introdotto la necessita di approvvigionamento di negozi e famiglie soprattutto nei centri urbani (last mile), e pertanto devono essere identificate soluzioni in grado di efficientare la logistica e diminuire le crescenti quote di utilizzo di energia ed emissioni, attraverso misure di efficienza dell’ultimo miglio, la riprogrammazione delle consegne urbane e la costituzione di centri di consolidamento cittadino.

La diffusione di veicoli autonomi e connessi nel medio/lungo periodo rappresenta un’altra area di particolare rilievo per ricerche, sperimentazioni e sviluppo di attività commerciali o industriali che l’Italia dovrà introdurre nel prossimo decennio. Attualmente si contano 91 start-up nel mondo, di cui 23 in Europa, focalizzate prevalentemente (47%) sullo sviluppo di sistemi di guida autonoma per autovetture indipendenti dal veicolo sul quale vengono installati con investimenti in tali iniziative relativi per la maggior parte (78%) a Venture Capital, seguiti da acceleratori ed incubatori d’impresa (9%). Inoltre, il 76% delle startup si trova ad un late stage (almeno un prodotto/servizio venduto sul mercato e concrete entrate di cassa), mentre la rimanente quota si può ricondurre ad iniziative caratterizzate da un early stage.

Dal punto di vista della decarbonizzazione, è importante sottolineare che l’automazione non dà garanzie, specie se pensata come sostituzione del veicolo personale ed in assenza di una transizione energetica e di politiche coordinate di gestione della domanda, per esempio in un contesto di sviluppo di servizi di mobilita condivisa offerta da mezzi ad alta efficienza energetica e sulla base di vettori energetici decarbonizzati.

Preparare l’infrastruttura stradale per un uso massivo di veicoli autonomi e connessi richiede inoltre l’individuazione di arterie stradali su larga scala che permettano ai veicoli di connettersi tra loro e con l’infrastruttura.

Per quanto riguarda il settore dell’aviazione e del trasporto marittimo, questi incidono rispettivamente per lo 0,75% e il 4,3% delle emissioni domestiche di GHG.

In ogni caso per essi nel breve-medio periodo occorre lavorare parallelamente su più fronti inerenti:

- lo sviluppo tecnologico necessario ad ottimizzare le opportunità derivanti da una migliore gestione del traffico e da un migliore utilizzo della capacità disponibile;

- un parallelo sviluppo tecnologico finalizzato ad incrementare la l’efficienza energetica veicolare, nel rispetto dei vincoli ambientali;

- il supporto allo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo di vettori energetici decarbonizzati (sul ciclo di vita). A questo va aggiunto l’adeguamento funzionale delle rispettive infrastrutture aeroportuali e portuali.

In parallelo, occorre anche intervenire immediatamente sullo sviluppo di infrastrutture che consentano ad aerei e navi in stazionamento di essere alimentati con elettricità e sull’efficientamento energetico delle operazioni di terra e degli edifici.

I sistemi informatici di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale in questo processo di trasformazione verso una mobilita sostenibile, connessa e smart. Data l’importanza dei sistemi informatici di comunicazione e di calcolo anche per il miglioramento della produttività e date le loro caratteristiche di resilienza anche nel contesto della decarbonizzazione, questo filone va sostenuto anche un punto di vista della transizione industriale, in modo tale da attirare investimenti, al fine di farne un’opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale.

La transizione della mobilita verso l’elettrificazione e le tecnologie digitali e anche destinata ad essere accompagnata da transizioni analoghe nel caso degli edifici e dell’industria. Questo si verificherà in un contesto in cui crescerà la produzione di elettricità ed altri vettori energetici (compreso l’idrogeno ed i combustibili sintetici) da fonti rinnovabili (per via dei costi inferiori) e tecnologie a basse emissioni (per via della pressione delle politiche climatiche).

L’incremento di domanda elettrica associato all’uso di usi finali elettrificati e tecnologie digitali, così come la variabilità della produzione elettrica da fonti rinnovabili, sarà accompagnato dalla necessita di rafforzare la rete di trasmissione e distribuzione nazionale dell’energia elettrica. Questo necessita della realizzazione di un adeguato piano infrastrutturale integrato che contempli anche lo sviluppo di un efficace sistema per la gestione della domanda, importante per minimizzare la necessita di capacità di stoccaggio di elettricità, fermo restando che importanti investimenti saranno necessari anche per questo. I sistemi di gestione della domanda dovranno essere in grado di valutare, in tempo reale, l’opportunità di anticipare e/o ritardare l’uso finale di elettricità, e possono anche integrare l’opzione di re-immettere elettricità nella rete (V2G nel caso della mobilita elettrica, data la presenza di capacità di stoccaggio nelle batterie dei veicoli). Dati questi presupposti, è fondamentale che la rete di ricarica per il settore dei trasporti sia adeguatamente considerata nei piani di sviluppo del sistema elettrico, anche perché la diffusione di veicoli elettrici, oltre ad incrementare gli usi finali elettrificati in un settore tradizionalmente non elettrificato, può anche rappresentare una risorsa per la rete elettrica.

In linea con le esigenze di modernizzazione, sostenibilità e competitività globale, i punti chiave di un piano per la Logistica nazionale nella prospettiva degli impegni al 2030-2050 possono riassumersi nei seguenti:

1. Definizione di una strategia di sostenibilità ambientale valida a livello di sistema nazionale che tenga in conto:

- della riduzione delle Emissioni attraverso la promozione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale per il trasporto merci

- dell’incentivazione del trasporto Intermodale combinando diversi mezzi di trasporto per ridurre l’uso del trasporto su strada

- dell’implementazione di pratiche sostenibili quali ad esempio l’uso di materiali riciclabili per l’imballaggio

2. Potenziamento delle Infrastrutture esistenti attraverso:

- investimenti per migliorare strade, ferrovie, porti e aeroporti

- costruzione di nuove infrastrutture logistiche strategiche per decongestionare i nodi esistenti e supportare nuove rotte commerciali

- creazione di Zone Logistiche Speciali dedicate con incentivi fiscali per attrarre investimenti

3. Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica, con l’implementazione di:

- automazione e Intelligenza Artificiale, per ottimizzare le operazioni logistiche e ridurre i tempi di transito

- Internet delle Cose (IoT), per monitorare in tempo reale la posizione e lo stato delle merci

4. Formazione, attraverso programmi ed iniziative per formare una forza lavoro qualificata nel settore della logistica e dei trasporti

5. Politiche e Regolamentazioni, mirate a:

- armonizzare le regole a livello nazionale ed europeo per facilitare il commercio e i trasporti transfrontalieri

- Creare programmi di incentivi e finanziamenti per le imprese che investono in tecnologie e pratiche sostenibili.

Lo sviluppo di politiche e programmi per la formazione e il miglioramento delle competenze sarà anche fondamentale per garantire che i lavoratori interessati siano adeguatamente supportati durante la transizione, consentendo di condividere i benefici del passaggio alla mobilita sostenibile tra tutti i cittadini, anche in termini economici e non solo in termini ambientali.